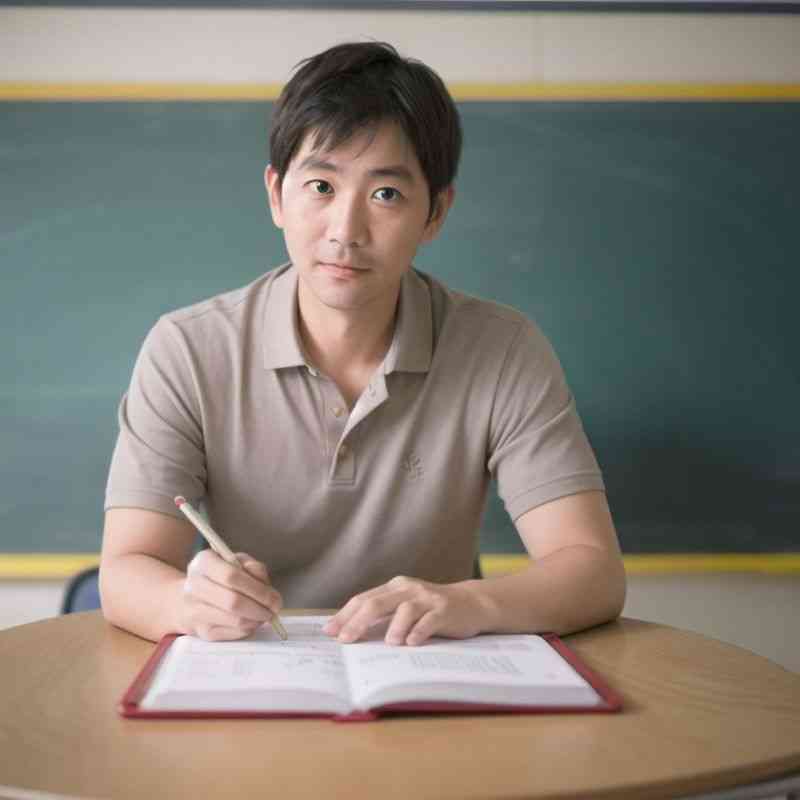

古代的教师是什么职位的

2025-05-11 02:54:13

公共使者 已认证

已认证

已认证

已认证公共使者为您分享以下优质知识

古代教师的职位体系较为复杂,既有官方设立的官职,也有民间尊称。以下是主要分类及特点:

一、官方教师职位

博士

战国时期出现,原为学者统称,后演变为中央官学博士官,职责包括教学与顾问君主,属于“骨灰级”教师。 - 战国末期开始设立,历代官职体系中的最高教育者。

学官

指主管学务的官员及教师,如汉代文学教师称为“学官”,唐代张籍诗中亦有所体现。学官负责教学管理与政策执行,地位较高。

助教

西晋国子监设立,协助博士教授经学,后成为高校教师职称。助教在学术传承中起辅助作用。

山长

元代书院设立,主持教学与书院事务,明清时期仍沿用,如衡岳书院的山长。

二、民间尊称与职业特征

师长/师傅

普遍用于尊称教师,含“视如尊长”之意。太师、太傅等官职也包含教学职责,故演变为对教师的代称。

宗师/导师

长期从事教育者被称为“宗师”,如荀卿被孟子称为“最为老师”。导师则侧重学术指导。

乐师

负责教授乐舞歌诗,属于古代“六艺”教育范畴。

三、教师的社会地位

士族阶层:

教师多出自士族,享有特权与尊重,属于社会上层。

官学核心地位:官学教师由君主直接任命,具有政治与教育双重职能。

四、总结

古代教师职位既有明确官职体系(如博士、学官),也有民间广泛使用的尊称(如师长、师傅)。其地位因时代、学衔差异而变化,但始终承载着文化传承与道德教化的核心功能。